【SONY】スタッフおすすめのコンパクトデジタルカメラ特集

皆さんこんにちは。

1996年に始まったSONYのコンパクトデジカメシリーズ「Cyber-shot」

高倍率、コンパクト、高画質、用途に合わせて様々なモデルが多数発売されてきました。

その中で今回ピックアップするのは高性能なSONYのデジタルコンパクトカメラから「RXシリーズ」ご紹介します。

それでは、作例と共にブログやKasyapaのリンクを添えてご紹介していきたいと思います。

Cyber-shot DSC-RX100M3

現行品の中では最も古い2014年発売の本機。

究極のベーシックモデルといっても過言ではなく、長らく支持されているロングセラー機となっています。

1インチセンサーならではの画質の良さに加え、ハイスペックな24-70mm F1.8-2.8ツァイス バリオ・ゾナーT*レンズを搭載。

更に本機から要望の高かった電子ファインダーが本体に組み込まれ、使い勝手の良さも向上。

これらの機能がすべて詰め込まれているとは思えないコンパクトさも相まって長い間ユーザーに愛される1台です。

ピントが合っているところはシャープながらも、しっとりとした雰囲気を醸し出してくれるのは1インチセンサーならではの階調の良さからではないでしょうか。

カフェのゆったりとした空気感が伝わってきます。

コンパクトデジタルカメラで撮影すると色が破綻しがちな赤色やマゼンダカラーも忠実に再現。

レンズ解像力の高さも光り、本物の立体感をそのまま映し込んでくれます。

接写はワイド側で5cmとかなり寄ることができるのも大きなメリットの一つ。

大口径レンズと1インチセンサーの効果でマクロレンズで撮影したようなボケ味を味わうこともできます。

コンパクトカメラで夜景は…という概念を覆したのがRX100シリーズ。夜でも臆することなくシャッターを切ることができます。

イルミネーションの丸ボケも綺麗に出ており、コンパクトカメラデジタルカメラで撮ったとは思えない一枚に仕上がりました。

様々な環境下でユーザーの期待に応えてくれる本機、是非生活のお供におすすめいたします。

Cyber-shot DSC-RX100M5A

続いてご紹介するのはRX100M5Aです。

RX100初代から継承されていた低倍率/大口径レンズのツァイスレンズが搭載されているのは現時点では本機まで。

先に紹介したRX100M3と比べるとAF性能が大きく向上し、ノイズ処理を筆頭とした画作りの見直し、動画関連の機能強化など次世代に相応しい進化を遂げています。

今これを撮影したい!そんな瞬間に出会ったときとっさにカメラを構え撮影した一枚がこちら。

コンパクトデジタルカメラで撮影したとは思えない流し撮りの写真です。

AF性能が向上し咄嗟の撮影でもしっかりとピントを合わせてくれます。

標準域の画角をカバーしているのでイメージ通りに風景を切り取ることができるのも大きな魅力の一つ。

散歩中にポケットに忍ばせておけばいつでも高画質な写真を撮影することができます。

RXシリーズとして世代を積み重ねてきた歴史はしっかりと画質にも刻み込まれています。

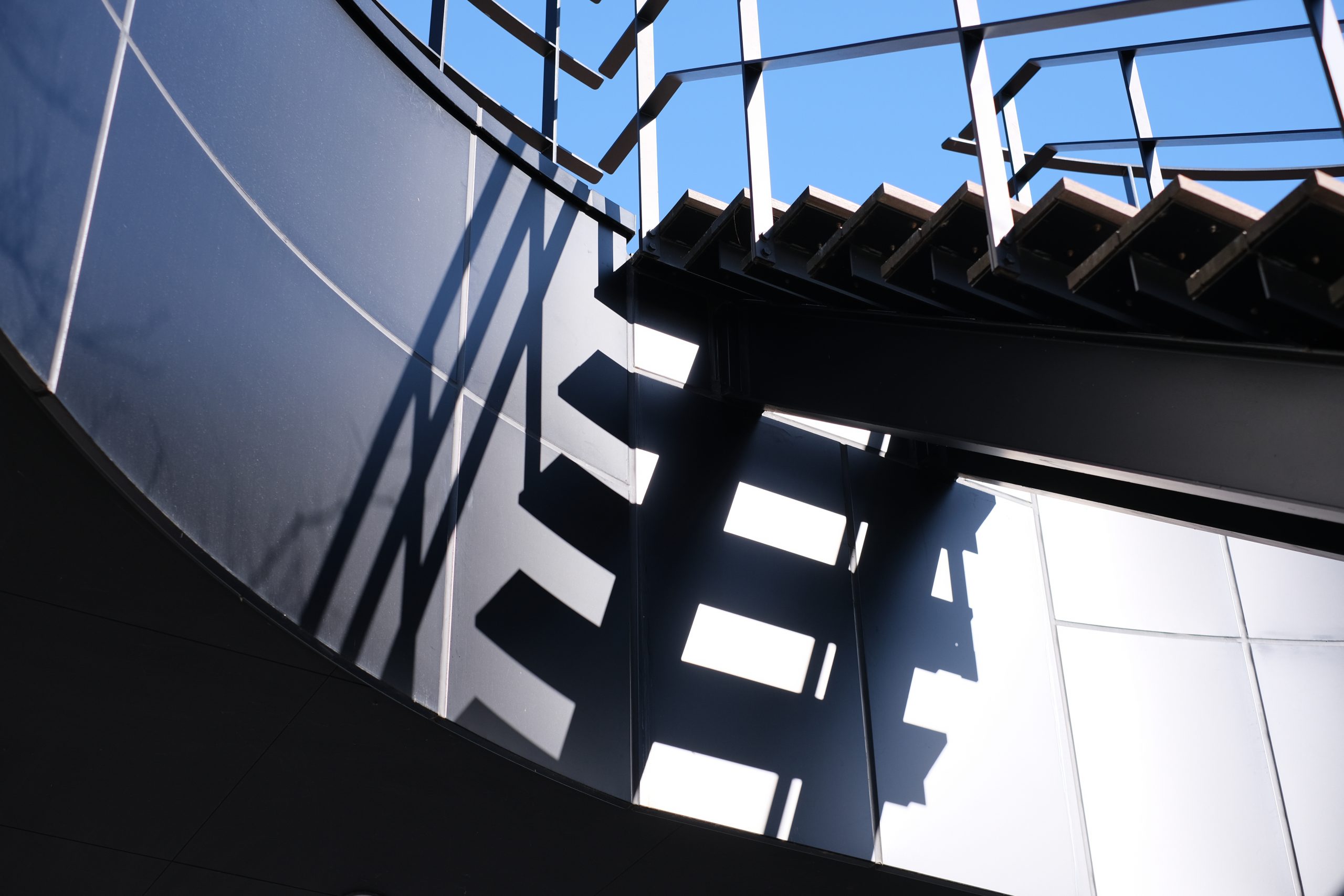

陰影のメリハリ、階調豊かな色合い、黒潰れしてしまうような環境下でもしっかりと質感が残っており、まるでレンズ交換式カメラで撮影したかのような写真を撮影することができました。

この圧倒的な画質がコンパクトボディに詰まっている、SONYの技術力には頭が上がりません。

動画部分の進化も見逃せません。録画ボタンを押すだけで高画質な4K動画を楽しむことができます。

スマートフォンでは表現できないようなボケを活かした撮影も気軽に撮影することができ、動画初心者の方にもおすすめ。

写真も動画もハイレベルなクオリティで楽しむことができるオールラウンダーカメラです。

Cyber-shot DSC-RX100M7

続いてはRX100シリーズでは最新機種の「RX100M7」をご紹介いたします。

RX100M6からレンズが刷新され、24-200mmF2.8-4.5のツァイス バリオ・ゾナーTレンズが搭載されます。

更にα9などに搭載されている画像処理エンジンBIONZ Xを採用し、最新技術をふんだんに取り入れた意欲作です。

本機の魅力の一つが200mmまでズームできるところ。望遠域ならではの立体感ある写真を撮影することができます。

RX100シリーズの1インチセンサーはそのままにズーム域をもう少し広げて欲しい!という声も多く、SONYはその答えとして高倍率レンズを搭載したシリーズを発売したのかもしれません。

なにより凄いのは8.3倍ズームレンズを搭載しているにも関わらずサイズ感がほぼ変わらないところ。コンパクトさを追求するSONYの美学を感じさせます。

あじさいのワンカットですが、日に照らされた部分と影に隠れた陰影の部分の両方の質感が良く伝わってきます。

繊細なパープル色もしっかりと表現されており、センサーと画像処理エンジンBIONZの性能の高さを感じ取れます。

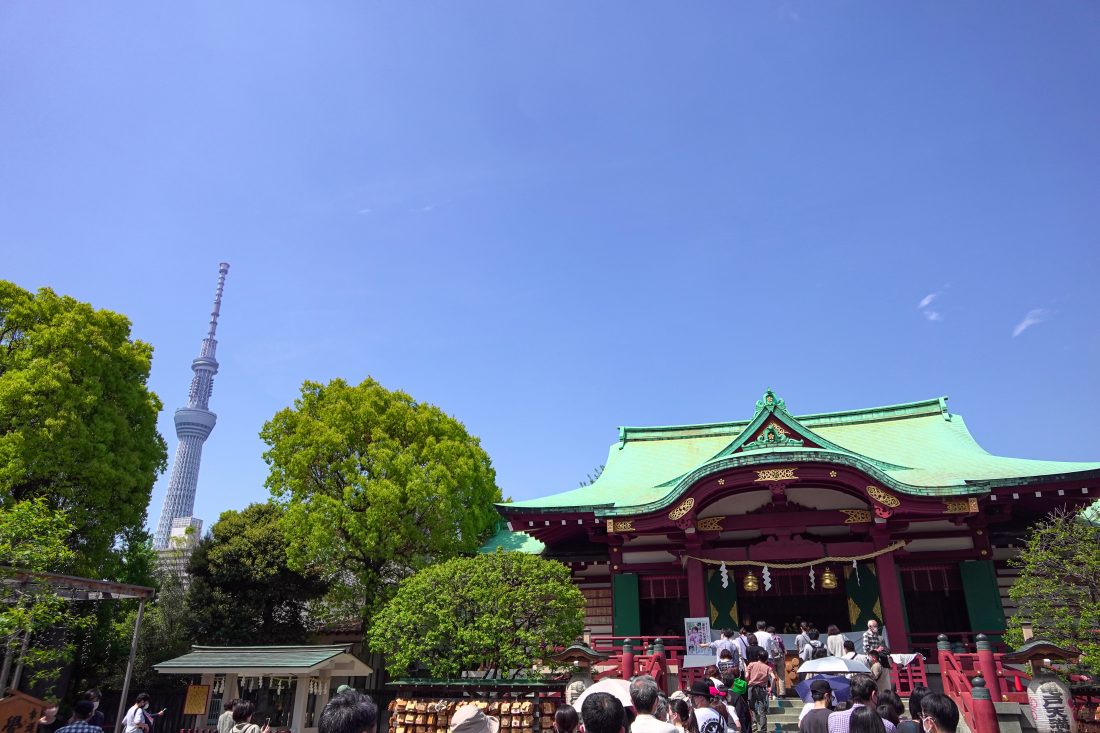

広角側は24mmから撮影できるので、一般的なスマートフォンより幅広い写真を得ることができます。

広角性能を活かして情景と季節感のある被写体を同時に撮影することができました。

レンズは先代よりも暗くなったものの、広角ではF2.8と大口径レンズであることは変わりません。

夕方から夜景の時間も安心して使用することができます。

長時間露光にも対応しており、ミラーレス機と同様のクオリティで撮影が出来るので拘りの一枚を狙いたい方にもおすすめです。

Cyber-shot DSC-RX10M4

次にご紹介するのは高倍率ズームを備えたネオ一眼「RX10M4」です。

RX100シリーズで採用されている1インチセンサーを搭載しながら24-600mm 光学25倍 F2.4-4の大口径・高倍率ズームレンズを搭載。

超望遠の世界を楽しむことができるカメラです。

本機は非常に優秀なAF性能を有しており、飛んでいる野鳥も正確にピントを合わせることができます。

静止している野鳥をじっくり撮影する…のではなく、アクティブな被写体にも挑戦できるので、撮影の幅が大きく広がるのではないでしょうか。

ボケ味も非常に滑らかでネオ一眼カメラで撮影したとは思えないクオリティ。高価な望遠レンズで撮影したといわれても信じてしまうのではないでしょうか。

1インチセンサーと高性能なレンズが織りなす新たな境地です。

もちろん望遠側だけでなくワイド側の描写も非常にハイレベル。しっかりとした質感、発色、そして滑らかなボケ味は一眼カメラで撮影した写真に引けを取りません。

ワイド端で3cmまで寄ることができる接写性能も有しており、被写体を選ばず大活躍してくれます。

一眼カメラに搭載された新技術を惜しみなく採用した本機。

風景よし、超望遠よし、スナップよし、本当に欠点の見つからないカメラです。

サイズ感は多少大きいものの、そのデメリットをはるかに上回る便利さを知ってしまったら手放すことはできない一台だと思います。

Cyber-shot DSC-RX0M2

最後にご紹介するのは異色を放つRX0M2です。

1.0型イメージセンサー搭載をしながら単焦点レンズ24mm F4を採用し約132gという超軽量ボディを実現。

2型になったことで4K動画にも対応し、背面ディスプレイをチルト化するなど使い勝手が向上しています。

カメラは精密部品の塊。

特にコンパクト化すればするほど繊細さが増す中、本機は雨天、水中、ほこりが多い環境や、カメラが不意に衝撃を受ける場面での撮影が可能という高い堅牢性を有していることに驚きです。

小さいボディも相まってどのような環境下でもアクティブに使いこなすことができます。

小型といっても画質は一級品。ツァイスの単焦点にインチセンサーを積んでいるので描写力は申し分なし。

リアルなギターの質感が手に取ったかのように伝わってきます。

目立たないサイズ感なのでスナップ撮影にも最適。

撮影機能も充実しており、撮影者の意図をしっかりと表現することができます。

広角24mm固定といわれると身構えてしまいますが、非常に汎用性の高い焦点距離。

目の前に広がる情景をしっかりと写し込みます。

作例には上げていませんが全画素超解像ズームにも対応しているので最大4倍までズーミングが可能。

画質の劣化を抑えながら画角を変更することができます

ポケットに入るサイズ感は観光しながら写真を楽しみたい方にもおすすめ。

どんなシーンでもサッと取り出してシャッターを押すだけで綺麗な写真を撮ることができるので、持ち運ぶことが楽しくなること間違いなしです。

以上、いかがでしたでしょうか。

ソニーのコンデジといえばRXシリーズ!というイメージ強いですが、1機種ごとに特徴があり比べてみるとしっかり差別化が図られていることが分かります。

是非皆様の撮影スタイルに合った1台をお選びください。

↓今回ご紹介したカメラはこちら↓

FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM

FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM

FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM

FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM

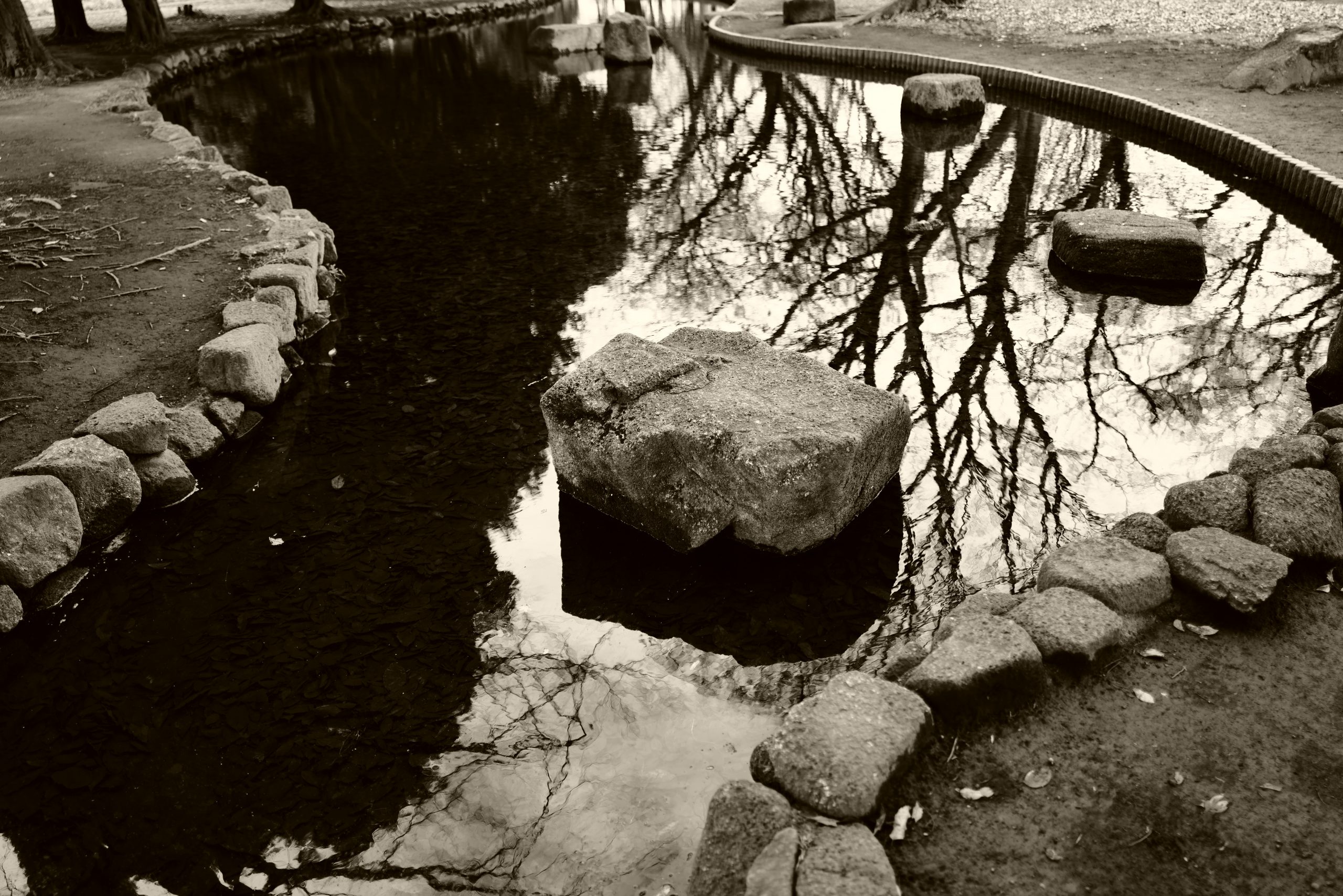

「OFF」

「OFF」 「セピア」

「セピア」 「ブルー」

「ブルー」 「セレン」

「セレン」 「OFF」

「OFF」 「セピア」

「セピア」 「ブルー」

「ブルー」 「セレン」

「セレン」

公園を出る少し前くらいに日が射してきました。強い日差しのもとゴーストも現れました。ちょっと”エモい”雰囲気の写真が撮れたところでお開きにしようと思います。

公園を出る少し前くらいに日が射してきました。強い日差しのもとゴーストも現れました。ちょっと”エモい”雰囲気の写真が撮れたところでお開きにしようと思います。

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + FUJIFILM PRO 400H

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + FUJIFILM PRO 400H Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + FUJIFILM PRO 400H

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + FUJIFILM PRO 400H Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 800

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 800 Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400

Leica M4 + SUMMARON M35mm F2.8 + Kodak Portra 400 Leica M10 + SUMMARON M35mm F2.8

Leica M10 + SUMMARON M35mm F2.8 Leica M10 + SUMMARON M35mm F2.8

Leica M10 + SUMMARON M35mm F2.8 Leica M10 + SUMMARON M35mm F2.8

Leica M10 + SUMMARON M35mm F2.8