【FUJIFILM】X-T3「F-Log&外部収録のメリットとは?」

前回のブログ【ATOMOS】FUJIFILM X-T3でF-Log・10bit外部収録を試すではF-Log&外部収録での撮影を行いました。

今回は前回詳しく紹介の出来なかった「F-Log」&外部収録のメリットを紹介いたします。

・センサーの持つダイナミックレンジを最大限引き出せる。

「F-Log」はグレーディングが必須になるため、導入にハードルを感じる方も多いかもしれませんが、通常ガンマよりも広いダイナミックレンジを持つガンマカーブが使用できます。

※F-Logの仕様・詳細ついてはこちら(公式サイトが開きます)

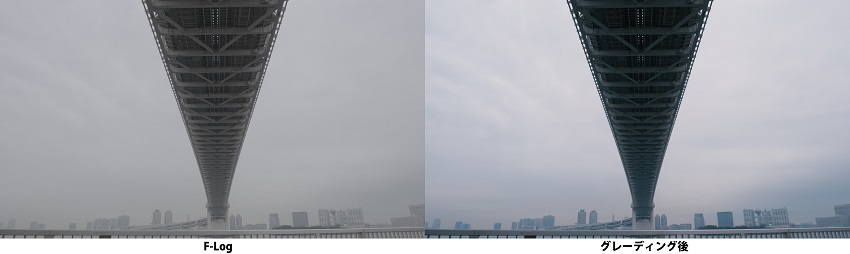

上図のようにLogで撮影した映像は眠い色(コントラストの浅い映像)となり、そのままの再生には適しません。

しかし、Logは編集時に調整できるレンジが最大限保持されるように設計されており、カラーグレーディングに最適な映像として記録されます。自分好みに映像のルックをコントロールしたい方はぜひ活用してみてください。

F-Logでの高感度撮影

使用機材:FUJIFILM X-T3+XF16-55mm F2.8 R LM WR

撮影設定:ISO6400/ATOMOS NINJA INFERNO外部記録

暗部が潰れずにハイライト部までバランスよく記録されていますが、ノイズが目立つ映像となりました。

Log撮影全般に言える事ですが、F-Logのグレーディング前の映像は、ほかのガンマカーブに比べて広い階調を記録しているために暗部のノイズが目立ちやすくなっています。

※正しい露出での撮影後、編集で適切な明るさにグレーディングすることでノイズの少ない映像に仕上げることが出来ます。

目立っていた暗部のノイズもグレーディング後には目立たなくなりました。

グレーディング後に「ノイズが気になる」といった結果にならないように、F-Log撮影する場合は、事前にテスト撮影を行い、グレーディングを含め最終の画質を確認するのがオススメです。

また、新機能「4Kフレーム間NR」や編集ソフト側でのノイズ処理を行うのも高感度ノイズ対策には効果的です。

・「ETERNA(エテルナ)」のLUTを適応できる

「F-Log」を使用するメリットの一つがこのLUTを使用できる点ではないでしょうか。

ETERNAは「永遠なるもの」を語源に持ち、 「永遠に残る傑作・名作を映像クリエーターの皆さまに創造していただきたい」との願いが込められ、今まで様々な映像作品に使用されてきました。

この映画用フィルムのルックを個人でも気軽に使えるのは大変魅力です。

使用は本体内のフィルムシミュレーションでも可能ですが、編集時にルックを決めたい場合にはとても便利です。

・「F-Log」4:2:2 10bit収録(ATOMOS)

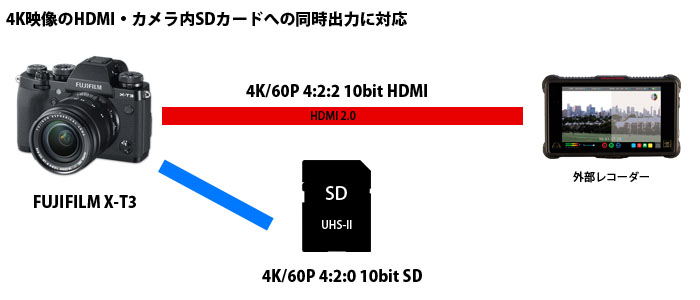

SDカード収録時は「4:2:0 10bit」記録ですが、HDMIからは「4:2:2 10bit」出力が可能となり情報量が増えます。

4:2:2と4:2:0はモニターで再生するだけであれば、人間の視覚的にはほとんど違いが分からないレベルですが、色差情報には数値的な違いがあり、グレーディングなどの編集作業をされる方には大きなメリットとなります。

ProResやDNxHRといった、編集に最適なコーデックで保存することで、画質や編集作業などポストプロダクションの面で有利な部分が多くなります。※Apple ProResの使用が承認されている製品(公式サイトが開きます)

今回はX-T3での収録を行いましたが、ATOMOSは様々なメーカーのカメラに対応しています。例えば、お問い合わせの多いSONY α7IIIでは一般的に下図の様なワークフローとなります。(X-T3も大まかなワークフローは同じです)

SONY α7SII+ATOMOSの紹介記事はコチラ⇒【ATOMOS】 4K収録の強い味方、SHOGUN × α7SIIで4K収録を試す

マップカメラはATOMOS製品の正規販売店です。

新品・中古、純正アクセサリーも各種お取り扱いございますので、ご気軽に在庫状況・価格お問い合わせください。

※現在は「NINJA V」も展示中!

少し前まで動画機能に強いメーカーと言えば”Panasonic”や”SONY”をイメージする方が多かったのではないでしょうか。

そんな中、FUJIFILMは4K/60P、10bitなどプロ仕様の動画性能を搭載した「X-T3」を発売。

また、専用のシネレンズ「MKシリーズ」をラインナップさせるなどFUJIFILMのミラーレス動画市場への本気度が伺えます。

同社のレンズは既に放送・映画界では「FUJINON」というブランドで広く知られており、憧れのシネレンズがマウントアダプター無しでネイティブに使えるのは魅力の一つです。

「X-T3」をはじめ、今後のXシリーズの4K動画は、新しいデジタルシネマの形を作る存在となっていくのではないでしょうか。